Awalnya adalah Pam Woodwall dari The Economist yang memperkenalkan The Big Mac Index di bulan September 1986. Maka sejak saat itulah publikasi terkemuka tersebut secara rutin menerbitkan The Big Mac Index , suatu cara yang jenaka untuk mengukur Purchasing Power Parity (PPP) di negara-negara yang berbeda

Awalnya adalah Pam Woodwall dari The Economist yang memperkenalkan The Big Mac Index di bulan September 1986. Maka sejak saat itulah publikasi terkemuka tersebut secara rutin menerbitkan The Big Mac Index , suatu cara yang jenaka untuk mengukur Purchasing Power Parity (PPP) di negara-negara yang berbeda

Secara harfiah cara pengukuran ‘indikator’ ekonomi yang satu ini menjadi benar-benar bisa dicerna di perut kita – karena yang diukur memang berupa harga makanan hamburger Big Mac dari jaringan restoran McDonald’s di seluruh dunia.

Teorinya sederhana saja, nilai tukar suatu mata uang sepadan dengan sekelompok barang-barang dalam suatu wilayah negara. Namun kali ini sekelompok barang-barang tersebut digantikan dengan satu barang saja yang konon dijual di seluruh dunia – yaitu ya hamburger Big Mac tadi.

Dalam publikasinya pekan lalu misalnya, kita bisa belajar dari angka-angka menarik berikut :

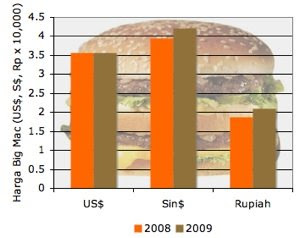

Di Amerika sendiri Big Mac tidak mengalami kenaikan dari tahun lalu, yaitu tetap pada harga US$ 3.57; tetapi di Singapore mengalami kenaikan 7 % dari Sin $ 3.95 (2008) menjadi Sin $ 4.22 (2009). Di Indonesia kenaikan ini mencapai 12% dari Rp 18,700 (2008) menjadi Rp 20,900 (2009). Perhatikan kenaikan harga ini, nampaknya mereka melakukan adjustment harga yang kurang lebih sama dengan tingkat inflasi di negara ybs.

Bila di kurs kan dengan nilai US$ maka ternyata Big Mac yang dijual dalam Rupiah (Indonesia) adalah yang paling murah. Big Mac yang di Indonesia dijual Rp 20,900 adalah hanya US$ 2.05 ; dibandingkan dengan di Singapore Sin $ 4.22 yang setara dengan US $2.88 dan di negeri asalnya yang US$ 3.57.

Bila di kurs kan dengan nilai US$ maka ternyata Big Mac yang dijual dalam Rupiah (Indonesia) adalah yang paling murah. Big Mac yang di Indonesia dijual Rp 20,900 adalah hanya US$ 2.05 ; dibandingkan dengan di Singapore Sin $ 4.22 yang setara dengan US $2.88 dan di negeri asalnya yang US$ 3.57.

Menurut si penggagas teori yang kemudian melahirkan apa yang disebut Burgernomics atau ekonomi yang mendasarkan pada harga hamburger ini, bila mata uang suatu negara menghasilkan harga hamburger (dalam US$) lebih rendah dibandingkan dengan harga hamburger di negeri asalnya maka mata uang tersebut relative undervalued terhadap US$ - artinya ada kemungkinan mata uang tersebut menguat.

Berdasarkan harga Big Mac di masing-masing negara tetangga kita contohnya, mata uang Rupiah Indonesia (2.05) berpeluang menguat lebih baik dibandingkan dengan Singapore (US$ 2.88); namun lebih buruk dibandingkan dengan Malaysia (US$ 1.88) ; Thailand (US$ 1.89) ; Hongkong (US$ 1.72) dan bahkan China (US$ 1.83).

Karena memang tidak pernah dimaksudkan sebgai indikator yang serious, The Big Mac Index ini memiliki banyak kelemahan antara lain tidak memperhatikan komponan lokal seperti upah buruh, biaya sewa dlsb. yang bisa jadi sangat berbeda antara satu negara dengan negara lain.

Karena memang tidak pernah dimaksudkan sebgai indikator yang serious, The Big Mac Index ini memiliki banyak kelemahan antara lain tidak memperhatikan komponan lokal seperti upah buruh, biaya sewa dlsb. yang bisa jadi sangat berbeda antara satu negara dengan negara lain.

Meskipun demikian ada manfaat yang baik sebagai proses pembelajaran internasional; bahwa tolok ukur untuk menilai kekuatan mata uang – jangan digunakan matang uang lainnya. Mata uang fiat mempunyai karakter penurunan nilai yang inherent atau bawaan dari mata uang itu sendiri; jadi tidak bisa dijadikan sebagai timbangan yang adil.

Sebaliknya benda riil dapat digunakan sebagai timbangan yang adil dalam bermuamalah karena nilainya secara intrinsik terbawa oleh benda-benda tersebut. Hanya saja kalau saya tentu tidak memilih hamburger sebagai timbangan yang adil tersebut; saya tetap memilih Dinar emas sebagai tolok ukur karena daya belinya yang stabil dan ketersediaannya menjangkau seluruh penduduk bumi sepanjang zaman.

Jadi meskipun lebih baik dari uang fiat, bukan hamburger-lah timbangan yang baku itu tetapi emas atau Dinar.

Wa Allahu A’lam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silakan masukkan komentar dan pertanyaan anda disini